Komiknya Junji Ito, mangaka horor asal Jepang, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sejak akhir tahun lalu (kalau gak salah).

Aku antusias banget karena selain harganya jadi lebih murah, komiknya jadi gampang didapatkan di mana-mana, gak hanya Kinokuniya.

Sampai saat ini, aku udah menyelesaikan semua seri Tomie dan Uzumaki. Dan oh wow..Aku pikir itu adalah dua karya terbaik Ito. Tapi kali ini, aku mau bahas komiknya yang lain, yaitu Souichi's Convinient Curses, Fragment of Horror, Best of the Best dan Hellstar Remina.

Aku bakal bahas satu per satu di sini hehe. Hitung-hitung review sekenanya dan mengisi entri tahun 2023 di blog yang sudah bersarang laba-laba.

Here we go:

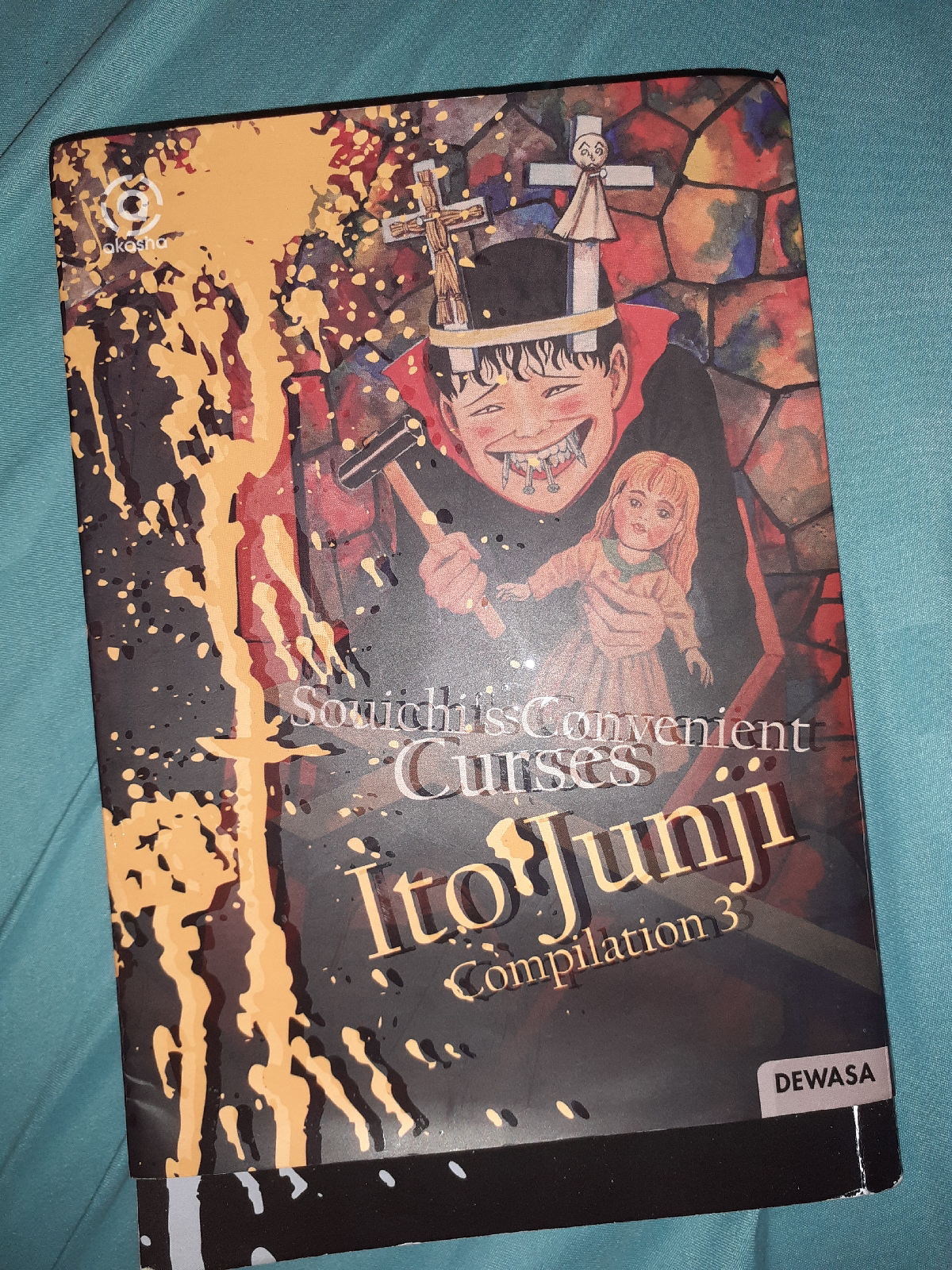

1. Souichi's Convinient Curses

I have finished reading this months ago. Komik ini berisi kumpulan cerita Souichi, anak SD yang jahil banget dan terobsesi sama ilmu nujum. He is real bokem (bocah kematian), tipikal misfit freak gak punya temen dan jahil parah.

Untungnya Junji Ito gak bikin Souichi ini ala-ala "orang jahat adalah misfit yang tersakiti" lalu berubah jadi sosok Joker cilik wkwk. Souichi emang kesepian, aneh, gak bisa bersosialisasi tapi iseng dan songong jadi dia sial melulu.

Ada kisah dia mau ngerjain cewek yang nolak perasaannya dengan foto diem-diem cewek tersebut pas mau berenang di danau angker. Bener-bener anak brengsek, tapi untungnya Souichi dapat ganjaran, dia dikejar-kejar makhluk penunggu danau itu.

Cerita lainnya yang kocak buatku adalah asal usul kenapa Souichi begitu. Kata orang-orang, neneknya persis sama tingkahnya kayak dia tapi nenek hilang entah kemana sehingga keluarga sudah anggap nenek meninggal. Walau Souichi ini nakal banget, kakeknya sayang sama dia. Saking sayangnya, si kakek bahkan sampe bangkit lagi dari kubur cuma buat lanjutin bikinin mainan Souichi yang janji dia selesein!

Menurutku, komik ini gak serem sama sekali. Sempat kesal juga sama tingkahnya yang jahil dan gak mampunya dia meregulasi emosi. Emang dasar bokem.

2. Fragments of Horror

Fragments of Horror adalah kumpulan 8 kisah horor pendek Junji Ito yang ditulis di kisaran tahun 2009 sampe 2013. Ada kisah yang lumayan ikonik dan populer di sini, seperti Tomio - Red Turtleneck dan Whispering Woman.

Gentle Goodbye adalah salah satu kisah favoritku. Kisahnya bittersweet sekali alih-alih horor, aku sampe nangis bacanya. Bikin merenung dan mikir gimana cara tiap orang memproses duka dan menghadapi mati/kehilangan abadi (gaada yang pernah siap). Hal terbaik yang bisa kita lakukan selama diberi kesempatan bersama orang tersayang adalah, saling menunjukan kasih sayang. Kenanglah dan rawat dengan baik di ingatan jika mereka sudah tiada.

Whispering Woman pilu sekali. Di sini aku mikir, Junji Ito lumayan ngerti gimana dinamika kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Mungkin dia riset atau dia dapat insight dari orang-orang terdekatnya. Kejadian kekerasan terhadap perempuan yang digambarkan di sini, juga apa yang seringnya terjadi di masyarakat. Misalnya berpikir ga boleh ikut campur masalah KDRT padahal mah kalau sudah tau ada orang butuh bantuan ya bantuin lah! Syukurnya, di sini Junji Ito bisa bikin korban balas dendam ke pelaku dan enablernya! Aku suka sekali dan puas sama endingnya.

Kalau yang Tomio - Red Turtleneck, lumayan familiar ceritanya. Pesan moral yang mungkin mau disampaikan Ito barangkali, "jangan selingkuh kalau gak mau apes dan trauma seumur hidup" (wkwkw) (sotoy).

Di Fragment Horror ini tuh, kisah horror yang terjadi berasal dari tingkah aku manusia yang ajaib dan di luar nurul. Maksudnya, bukan dari penampakan hantu menjijikan atau monster gore, tapi karena fenomena sosial, halusinasi, obsesi atau penghianatan, sampai pengabaian dari kekerasan. Suka banget!

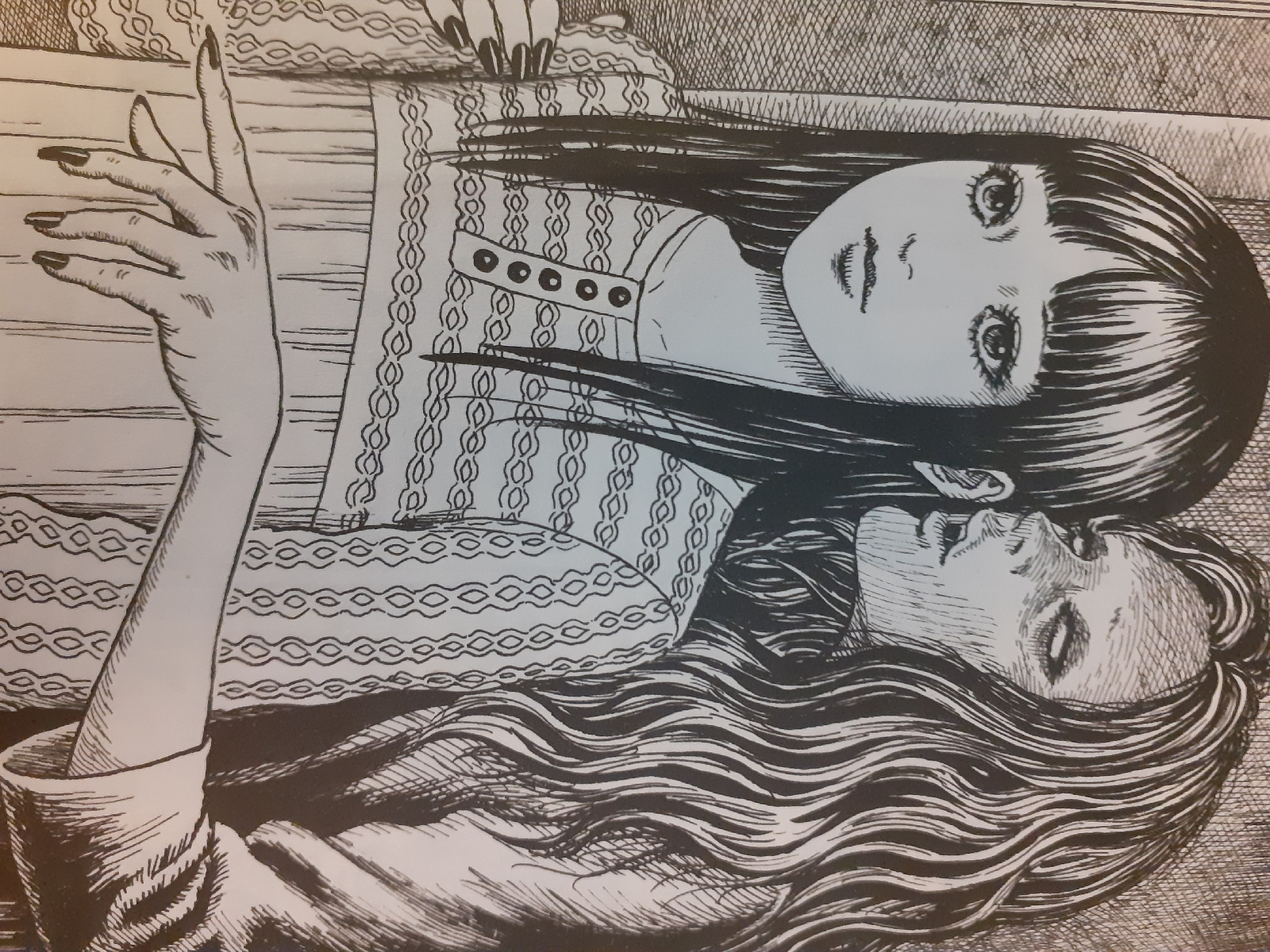

3. Junji Ito Best of the Best

Kumpulan 10 cerita horor dan 4 gambar dari No Longer Human dan Uzumaki. Kalau dibandingkan sama 2 komik sebelumnya, komik ini bikin lemes dan bergidik karena visual yang buatku mayan goredan dan disturbing. Beberapa kali, istirahat dulu karena ngerasa too much #lemah.

Cerita pertama juga sudah bikin lemes, watdefak. Aku gak nyangka Junji Ito can go this far. Menurutku, kalau kamu sotoy kayak aku (penakut tapi suka horror) jangan baca komik ini sambil makan.

Di sini, Junji Ito juga bikin adaptasi berdasarkan cerita dari penulis kisah misteri klasik jepang, Edogawa Ranpo. Edogawa Ranpo adalah penulis kisah detektif, Kogoro Akechi. Ini juga yang menginspirspirasi banget penulis Detective Conan yang kita tahu itu. Selain Ranpo, Ito juga adaptasi cerita dari Robert Hichens.

Di buku ini, Dia juga menceritakan awal mula ketertarikannya dengan horor sejak kecil. Semuanya gak lepas dari pengaruh 2 kakak perempuannya (namanya gak disebut, tapi di-addressnya dengan: dua kakakku yang baik hati). Dari penggambaran Ito soal dirinya ini, kita juga jadi nangkep kalo selera humornya Ito tuh self deprecating gitu, tapi wholesome. Pribadi yang rajin, humble dan kocak.

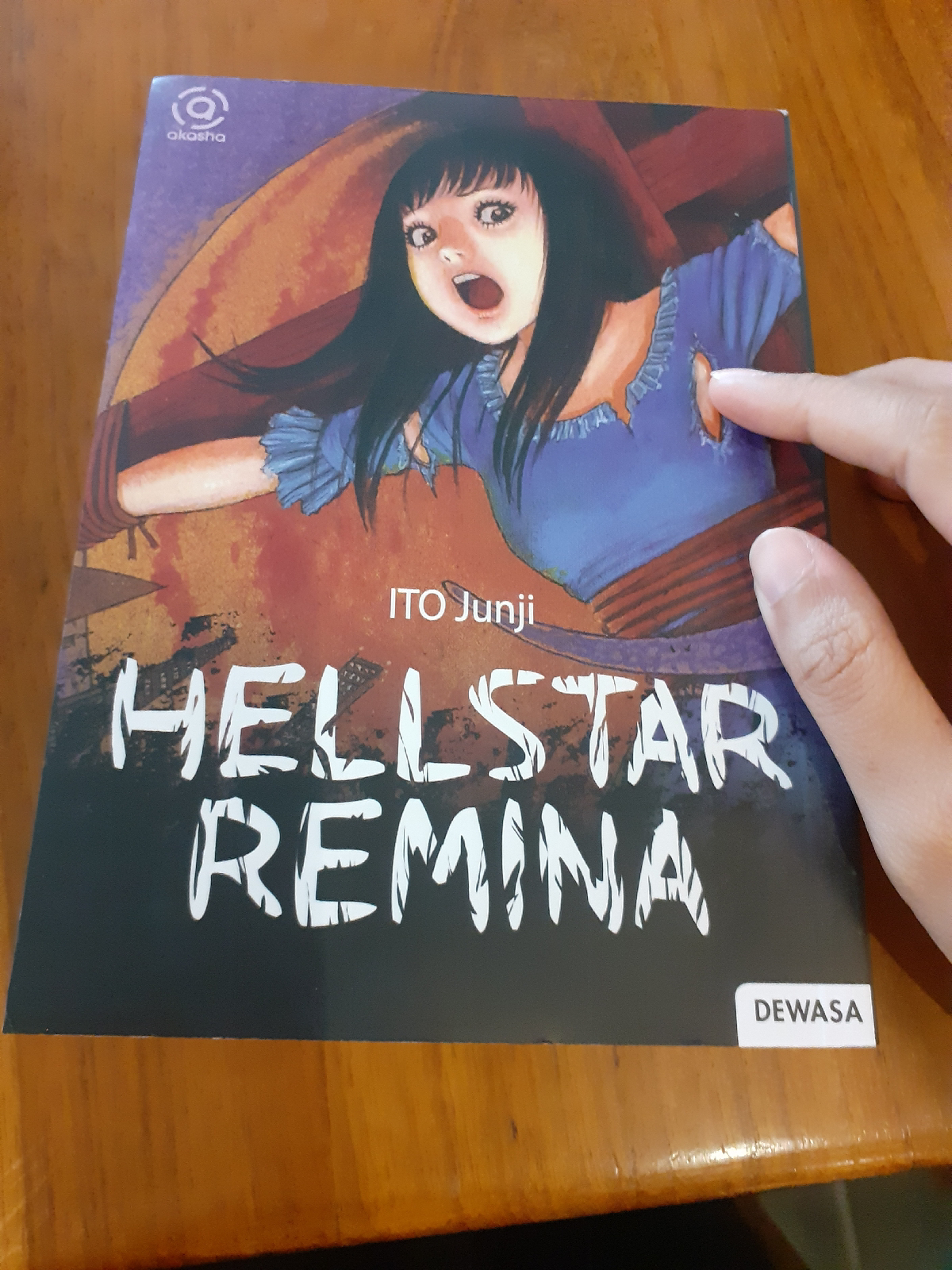

4. Hellstar Remina

Junji Ito kelihatannya ngerti soal misoginisme yah. Maksudnya dia mengerti bagaimana masyarakat patriarkis melihat perempuan sebagai objek. Hellstar Remina cukup oke menggambarkan masyarakat misoginis ini, membenci eksistensi perempuan yang gak salah apa-apa. Bikin lemes juga karena beberapa bagian terasa familiar karena menyaksikan di keseharian.

Sempat mikir apakah Hellstar Remina ini adalah kisah horror karena menjadi perempuan feminin? Being demonized by the entire world without having done anything other than being a woman?

Selain itu dia juga nyentil sedikit miliuner egois. Kisahnya mengingatkan ke tragedi kapal selam yang ditumpangin orang-orang kaya dan implosif di dalam laut.

Selebihnya, saat lihat review orang-orang lain, banyak yang pakai istilah Lovecratian (diambil dari nama penulis Amrik, HP Lovecraft) untuk buku ini. Menggambarkan subgenre horror dari makhluk asing (otherwordly) yang punya anatomi menakutkan dan gak natural. Penggambaran planet yang memangsa alam semesta dan punya udara beracun mematikan, Remina, memang cocok disebut Lovecratian.

Endingnya, aku gatau bisa dikatakan apa. Yang aku tangkap, malah itulah horror sebenarnya. Hopelesness, uncertainty, bleak future, somehow ini khas Junji Ito juga. Jadi, aku pikir oke deh.

Dengan ini, udah baca 6 komik terjemahan bahasa Indonesyanya, termasuk Tomie dan Uzumaki (BEST!!). Will be reading other Junji Ito's work later, sebab so fun 🤙🏻🔥